堀田善衛。この本の一行目に著者は記す。「私が以下に語ろうとしていることは、実を言えば、われわれの古典の一つである鴨長明『方丈記』の観賞でも、また、解釈、でもない。それは、私の経験なのだ」。1945年3月、東京大空襲のただ・・・・[続きを読む]

西藤博之公式サイト

堀田善衛。この本の一行目に著者は記す。「私が以下に語ろうとしていることは、実を言えば、われわれの古典の一つである鴨長明『方丈記』の観賞でも、また、解釈、でもない。それは、私の経験なのだ」。1945年3月、東京大空襲のただ・・・・[続きを読む]

10年振りの彫刻制作のため、道具箱の底から叩きノミと木槌を取り出しました。版画の制作は繊細な彫刻刀で板を彫ります。彫刻の制作は木肌にあてたノミを木槌で叩いて刃をくい込ませ、木塊から作品をえぐり出します。これは作っているん・・・・[続きを読む]

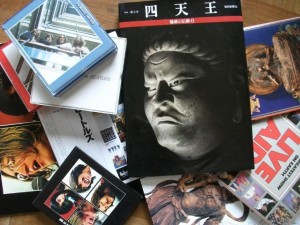

久し振りに彫刻を制作します。10年前までは木彫刻と木版画を並行していたのですが、近年は木版画を専攻していました。久し振りに彫刻を作ろうと思ったきっかけは、去年の9月に奈良国立博物館の「仏像修理100年」記念展を見たことで・・・・[続きを読む]

5月中旬、フランスのヴァレリー・ドゥニオさんからメールが届きました。彼女のアイディアから、私の作品の紹介がフランス語のWEBに掲載されました。掲載された作品は左の画像、その掲載URLは下記です。Merci, Valéri・・・・[続きを読む]

7回目の新作個展を前に、作品の梱包発送を済ませた私の版画制作室は、年に一度の大掃除です。世間の暦とは別の時間が流れる版画制作室では毎回の新作個展を前に、新年を迎える大晦日のように大掃除をします。今回も四天王の制作目的で東・・・・[続きを読む]

永井荷風。大正6年から昭和34年まで書きつづけられた日記。この小説家は「既に余命いくばくもなきを知り」と書きつけて、実人生を降りて隠居暮らしのフテ寝を決め込んだが、震災、戦争、銀座、浅草を舞台に、42年間にわたる長編自史・・・・[続きを読む]

ラルフ・ヴィーナー編著(酒田健一=訳)。19世紀の哲学者ショーペンハウアーの「哲学の厳粛さにそぐわない」とされてきたユーモアな面を編んだ本。彼の哲学は、彼の厭世主義を機知で飛び越える。『序文を読んで自分が撥ねつけられてい・・・・[続きを読む]

藤田省三。著者の生前に編まれた著作集の一章。幕末戦乱の中、唯一つ、福沢の塾だけが書を読み文明を議論していたのは何故か、と始まるわずか7ページの考察。この著者が7ページに結晶させた思想を、わたしが要約できる筈はない。わたし・・・・[続きを読む]

制作のネタを開帳します。アトリエ内にちらばっている資料の一部を公開します。 「LET IT B」制作中に聴いている音楽は、主に4枚のAlbumです。 ・LET IT BE ・The Baetles/1962-1966 ・・・・・[続きを読む]